Читгари, набивка ткани – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, который практически, исчезает сегодня, так как не совсем востребован среди местного населения.

Единственным человеком в Таджикистане, продолжающим традиции читгари, является 66-летний мастер из Истаравшана Мирамин Саидов. Автор Your.tj Абдугаффор Шодиев узнавал у него о секретах старинного ремесла.

Время, когда ремесло почти исчезло

Усто Мирамина знают во всем Истаравшане и за его пределами. Он продолжатель старинной династии читгаров – набойщиков ткани, ремесла, которое пользовалось особым спросом и уважением в старину на территории Азии.

Обнаруженные археологами стенные росписи V-VIII вв. на территории Бухары, где содержатся изображения богато орнаментированной одежды из различных тканей, отделанных вышивкой, тканным и набивным узором – тому подтверждение.

«Поскольку в советское время открылось много производственных предприятий, которые удовлетворяли потребности населения, народные промыслы постепенно стали исчезать.

От некоторых видов сегодня осталось только название. Из-за появившегося безразличия государства к ремеслам, мастера больше не хотели продолжать работу и искали другие способы заработка.

Большинство из них передали свои инструменты и приспособления в музеи и забыли вековые традиции своих предков», — рассказывает усто Мирамин.

Но его отец поступил благоразумно: он не занимался ремеслом, но хранил в доме станки и другие приспособления для набойки. Даже собственноручно приготовленная предками краска годами хранилась в их доме.

По словам мастера, спустя много лет, уже под конец советской эпохи отец Мирамина по просьбе одного старца начал снова изготавливать ткани с узорами.

«В Истаравшане находится одно село, в котором люди не проводили свадьбу, если в приданом у будущей невесты не будет одежды из ситца ручной работы.

Поэтому старец неоднократно приезжал к нам и заказывал такие ткани для невест. После смерти старика его односельчане позабыли напрочь о традициях, и так как других заказчиков на нашу продукцию тогда не нашлось, мы закрыли лавку и долгие годы не занимались набивкой», — рассказывает мастер Мирамин.

Благодаря Тамаре Ивановне

По словам усто, к началу 70-х годов прошлого века искусство читгари практически исчезло в Средней Азии.

В эти годы исследователь Тамара Ивановна Мизурнова побывала в Самарканде, Бухаре, Худжанде, Пенджикенте, чтобы провести исследования по искусству набойки на ткань.

Однако никого из читгаров там не нашла, поэтому по совету людей приехала в Истаравшан в семью Мирамина Саидова.

«После приезда этой ученой, которая просила показать ей все этапы набивки на ткань, отец снова взялся за ремесло.

Тамара Ивановна месяцами жила в Истаравшане и постигала тонкости нашего мастерства, а затем вернулась домой и написала об этом книгу. Позже о нас написали в СМИ и постепенно мы снова обратились к нашему ремеслу», — рассказывает усто Мирамин.

Из природных красителей

Главный секрет мастера хранится в старинном глиняном кувшине, где у него собраны коренья, кожура различных фруктов и даже несколько железных прутьев. Все это заливается кипятком и настаивается примерно 40 дней.

Мастер утверждает, что для окрашивания тканей до сих пор использует натуральные самодельные красители, в основном, из корней растений.

Например, красный и желтые цвета он получает из растения руян (морена), а черный добывает путем долгой выварки скорлуп грецких орехов — «бугчум», которые редко появляются в природе. Это когда дерево перестает нормально плодоносить, и в орехах нет ядер.

По его словам, раньше для окрашивания ткани они использовали ткань карбос, она тоже из хлопка, но более плотная. Сегодня же мастер широко пользуется хомсуф – тонким видом ситца, которая производится на предприятиях Таджикистана.

Как отмечает мастер Мирамин, колабы – специальные формы для набивки, достались ему еще от прадеда.

«Такие колабы, которые изготовлены из специального вида дерева (в основном, из груши) не каждый резчик может вырезать, — объясняет мастер, — Потому-то такой вид резьбы мы называем внутренней резьбой по дереву, которую изготавливали сами мастера-читгары, так как только они могли предвидеть, какие узоры и каким колабом надо наносить».

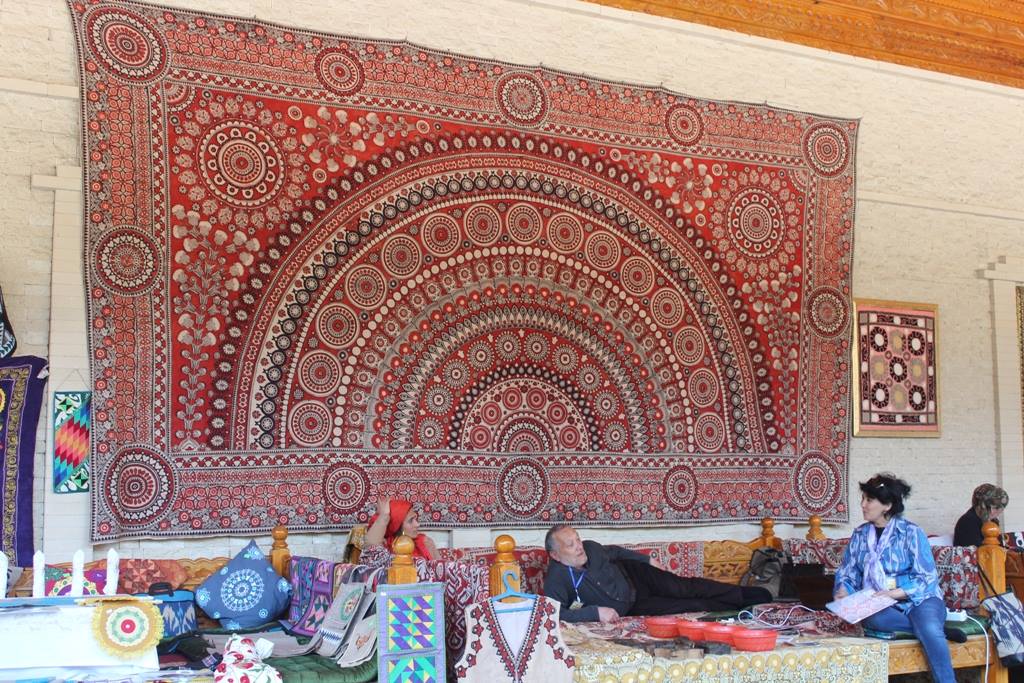

Черный узор с густой красной подцветкой на розоватом фоне, строгая и одновременно теплая гамма — излюбленный колорит набойки мастеров. В орнаментальных композициях набивных тканей господствуют фантастически преображенные образы цветущего сада.

Геометрические мотивы здесь всегда подчинены плавным и в то же время четким ритмам всей композиции, и это особенно чувствуется в штучных изделиях с богатой многорядной каймой и крупными, также многорядными кругами в центре.

Как работает мастер-читгар

Работа над материей начинается с разглаживания — ее обрабатывают до тех пор, пока не исчезнет последняя складка. Но не утюгом, а при помощи специальных камешков, чтобы выпрямить ткань.

Набивка начинается с нанесения узора. Здесь главное – воображение мастера. По размеру полотна выбирается рисунок – работа, как правило, идет от края к середине отреза.

Сам орнамент, как мы указали выше, создается при помощи колабов (форм) — деревянных дощечек с фигурной резьбой. Сделаны такие штампы из твердых пород древесины – орешника, тутовника или грушевого дерева. У мастера Мирамина таких узорных клише — более 300 видов.

Для набивки черного рисунка, например, такая форма изготавливалась по-своему: кусок грушевого дерева пропитывался бараньим жиром и высушивался в течение года, после чего на нем вырезался рисунок, и форма приводилась в готовность.

«Некоторым из этих колабов уже лет за двести, по ним работали мои дед и прадед», — утверждает усто Мирамин.

Мастер объясняет, что набивка – не женское ремесло, потому что для придания узора нужны крепкие мужские руки.

Суть методики заключается в нанесении оттиска на ткань путем сильного удара по колабу специальным молотком-киянкой. Четкость рисунка в значительной мере зависела от профессионализма мастера.

Заготовки из ткани обязательно ополаскивали в проточной воде, на речке, которая закрепляла краску и придавала ткани особую прочность.

По словам мастера, это один из сложных этапов работы, но именно он важный.

«Можно конечно пропустить ткань через стиральную машинку, но мы не хотим этого делать, так как наша работа – делать ее традиционно, как работали наши деды и прадеды», — объясняет мастер.

Мы привыкли, что в казане обычно готовят плов – в доме усто Мирамина в нем варят ткань. Немного растительного порошка и матовая поверхность буквально на глазах приобретает гранатовый оттенок.

Как только краска закрепляется, изделие сушат на солнце и оно готово.

По словам мастера именно такая ткань еще во времена Великого шелкового пути прославила мастеров Истаравшана. Скатерти, покрывала и даже легкая накидка невесты переливались яркими узорами.

Искусство, благодаря которому путешествуешь

Большинство мастеров, благодаря этому ремеслу путешествовали по миру, чтобы перенять опыт других мастеров и вдохновиться новыми узорами. Мастеру Мирамину же довелось поехать во многие страны Азии и Европы, чтобы наоборот, продемонстрировать свое искусство.

«Именно семейный промысел моих предков и сохранение народных традиций позволили мне путешествовать по многим странам. Нас приглашали на разные фестивали, например, в Россию, Германию, Францию, Великобританию, США, Оман, Дубай, Индию. Я ездил также в Узбекистан, Казахстан и другие постсоветские страны. Жители многих стран были удивлены, что такое древнее ручное ремесло до сих пор сохранилось в Таджикистане», — отмечает мастер.

По словам усто Мирамина, спрос на ситцевые ткани с ручным узором есть и сейчас. Но его изделия покупают в основном, туристы.

Работы истаравшанского мастера Мирамина также заказывают для экспонатов в музеи.

В настоящее время из набивной ткани используют покрывала больше в качестве украшения для домашнего и делового интерьера, когда как в прошлом изготавливали одежду, джойнамоз, постельное белье, одеяла и покрывала.

Трудолюбие и усердие мастера Мирамина не остались незамеченными. Еще в 1982 году его работы попали в Художественный фонд, а самого мастера приняли в члены Союза художников СССР, а позже после независимости — в члены Союза художников Таджикистана и Международную конфедерацию ремесленников.

Мирамин Саидов также удостоен золотых медалей на многих фестивалях, награжден дипломами и благодарственными письмами.

В рамках Программы Развития ООН в 1997 году усто Мирамина пригласили в Самарканд, где с тремя узбекскими ремесленниками по набойке тканей они провели обучение для 20 молодых мастеров, раскрыв тайны ремесла, столь оберегаемые на протяжении веков.

Он и теперь продолжает возрождать ремесло своих предков и верит, что ручная набивка ткани со временем будет цениться еще дороже, так как это самое натуральное и безвредное производство.